危険物取扱者乙種第2類(乙2)についてまとめていきます。

2021年6月27日 試験について追記しました

危険物取扱者について

消防法に基づく危険物を取り扱ったり、取り扱いに立ち会ったりできる国家資格のこと。

Wikipediaより抜粋

甲種、乙種(1類~6類)、丙種の区分があり、それぞれの区分に応じた危険物の取り扱い等ができます。

試験は年間通して実施されており(自分の住んでる都道府県以外でも受けることができる)、法令、物理科学、性質消火の3科目の試験です。

レベルとしては、乙種は簡単、甲種は受けてないからわからないけれど、乙種第1類~第6類の内容すべてが含まれるので、それなりに難しそう。丙種は、乙種第4類より少し優しいそうです。

さ・ら・に

他の乙種の類の免状を持っていると、法令と物理科学が免除になるため、性質消火だけで合格できるという、資格マニアなら大喜びな試験となります。

第2類は、可燃性の個体を取り扱うことができます。例えば金属の粉末や赤リンなどです。

試験について

試験の申し込み方法

乙種の各類の受験手数料は4,600円(非課税)です(2020年4月現在)。

実施機関は一般財団法人消防試験研究センターです。

各都道府県で、年間2回以上実施してるようです(東京などは毎月何かしらの試験が実施されてます)。また越境受験(自分の住んでいる都道府県以外で受験すること)も可能です。試験日程と試験会場で選んで大丈夫です。

申込みはインターネット受験申し込みが便利です。

試験対策

テキストは、

工業資格教育研究会(2014)『チャレンジライセンス乙種1・2・3・5・6類 危険物取扱者テキスト』実教出版

を買いました。

これはおそらく高校生向けの教科書等に使われているものと思います。ちょっと説明が足りなかったり、すべての物質について詳しく書いてなかったりという印象(授業で補足説明を聞くことが前提のような感じ)でした。

試験は5肢択一式で、試験時間は120分。試験内容は、

・危険物に関する法令(法令)

・基礎的な物理及び基礎的な化学(物化)

・危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法(性消)

となります。

このうち、他の乙種の免状を所持している場合は「法令」と「物化」が免除となり、試験時間も35分に短縮です。

乙2は可燃性固体です。リンや硫黄等比較的聞き慣れているものがどちらかと言うと多い類です。また金属の粉塵爆発を起こすものや、旅館などで鍋料理に出てくる固形燃料(固形アルコール)等もこの類です。

試験対策としては、やはり問題を解きながら覚えていくという方法が一番かと思います。

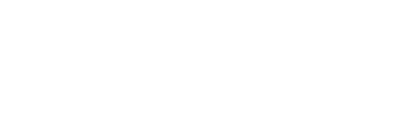

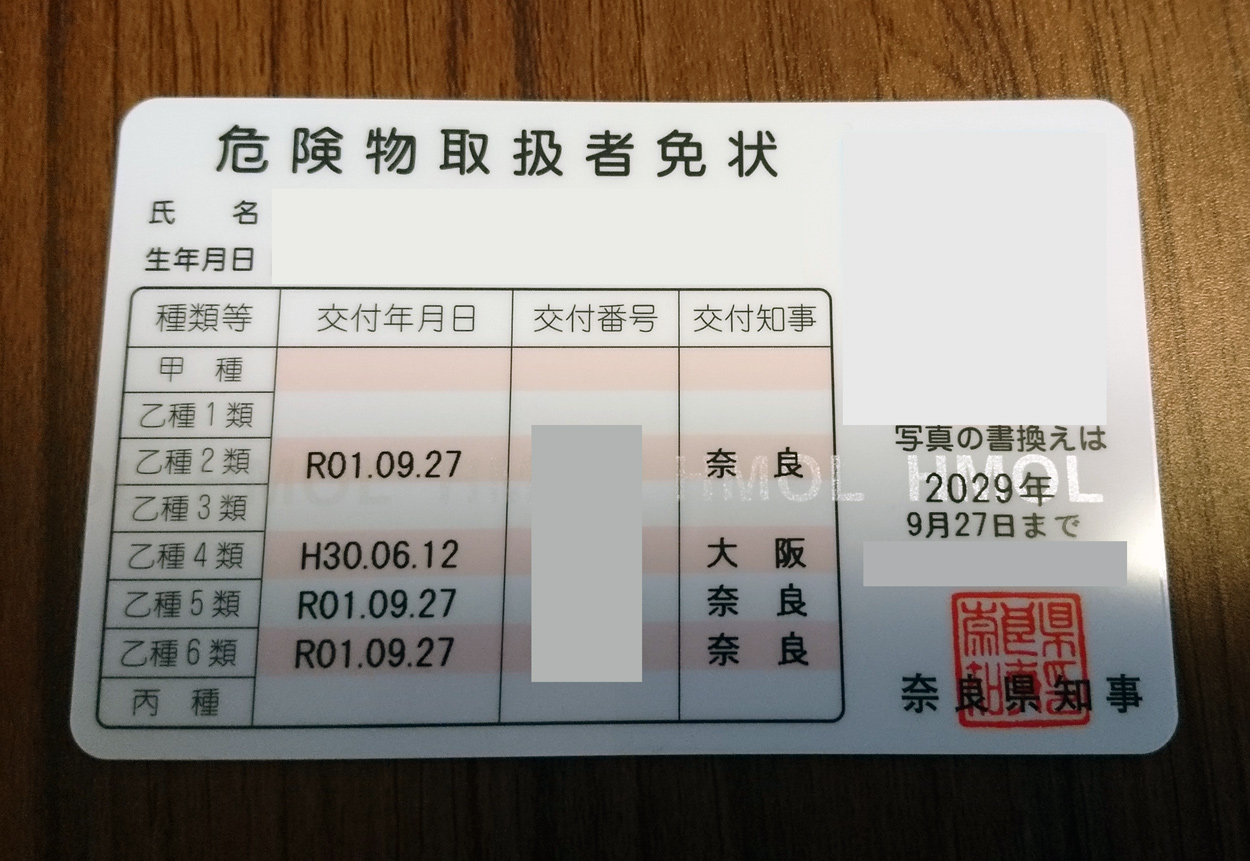

合格後の免許申請

試験合格後、免状申請する際には手数料が必要です(2,900円(非課税)2020年4月現在)。

合格発表は圧着はがきで送られてきます。

申請先は、受験地の消防試験研究センター支部(住所地では無いので注意)に申請します。その際都道府県証紙が必要になります(証紙を廃止しているところは納付書等で納付)。

越境受験がかなりあることもあり、現金書留でも受け付けてくれる支部が大半かと思います。一応確認はしたほうがいいですが、和歌山や奈良は大丈夫でした。

一度に複数の類で合格した場合でも、送られてくる免状は一つですが、それぞれに申請代金が必要です。

感想など

試験勉強は、ただひたすらテキスト読んで問題を暗記していました。

第2類は6類についで出てくる物質が少なく、また馴染みのあるようなものも多いので、比較的簡単だったイメージです。

問題を2周から3周すれば、おそらく合格できるかな。

ただし、一気に3つ受けたのでしんどかったです。

また奈良で受けたので、試験会場が他府県だったのと、天理大学は駅から遠い(車とかバイク持ってたらなぁ……)ので、夏の暑さもあってグロッキーでした。

次は一つずつ受けよう……。社会人には辛い。

コメント